近日,吉林大学物理学院新型电池物理与技术教育部重点实验室杜菲、姚诗余教授团队在全固态钠离子电池新型固态电解质研究方面取得重要进展,相关成果以“Core-Shell Structured Composite Solid Electrolyte Enables High-Rate All-Solid-State Sodium Batteries”为题,于2025年4月在线发表至《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition, DOI: 10.1002/anie.202507247)。

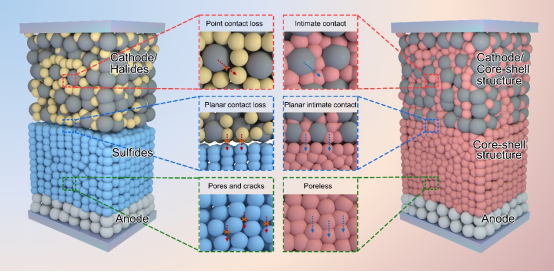

全固态钠离子电池因其资源丰富、成本低廉及高安全性优势,成为智能电网储能领域的重要发展方向。然而,目前被广泛研究的钠基固态电解质如氧化物、硫化物、卤化物,分别受限于力学性能、电压窗口、离子电导率,均无法实现高倍率与长循环稳定的全固态钠离子电池。虽然可以利用三明治结构通过卤化物复合正极、硫化物作为电解质层的方案协同两者优势,却会引入多相界面问题而陷入新困境:正极材料脱嵌钠引发的体积变化导致界面接触失效,卤化物与硫化物间的力学失配加剧界面接触失效,最终使电池循环寿命大幅衰减。因此急需开发新型固态电解质以实现高倍率与长循环稳定的全固态钠离子电池。

针对上述问题,杜菲教授团队开发设计了NYZC-NPS核壳结构电解质,通过电解质的核壳结构策略,解决了副反应与界面接触失效的问题,实现了高倍率的全固态钠离子电池。本研究首先对核壳结构的组分比例进行调控,分别实现了破碎球壳、薄球壳与厚球壳三种核壳结构。研究团队通过实验分析,确定了薄球壳结构具有最高的离子电导率(0.44mS cm-1)来源于晶界电阻的降低,还实现了致密度(93%)与杨氏模量(9.19GPa)的大幅提升。同时由于卤化物作为壳结构的保护性,实现了>4.0V的电压窗口。研究团队基于上述电解质材料,设计以单一核壳电解质层替代传统三明治结构的多层界面,直接匹配高压NaNi0.33Fe0.33Mn0.33O2正极,有效解决卤化物-硫化物界面接触失效的问题。基于此组装的全固态钠离子电池首圈放电容量达141.8 mAh g-1,首圈库伦效率91.3%,在2.0 C倍率下仍保持76.4 mAh g-1容量,处于目前报道的最高水平,同时循环稳定性较传统设计显著提升,为解决全固态电池界面失效难题提供全新方案。