近日,吉林大学物理学院高压与超硬材料全国重点实验室刘冰冰、姚明光教授等人通过高压调控二碘四氟苯(1,4-DITFB)分子晶体中碘原子与近邻分子的“轨道共享”,首次在该体系中实现了压强诱导从无到有、蓝移增强和寿命延长的室温磷光(RTP)发射。相关成果以“Room-temperature phosphorescence and anomalous piezochromism in molecular crystals enabled by iodine atomic orbital sharing”为题发表在国际权威学术期刊《Nature Communications》上。

室温磷光(RTP)材料因其独特的长寿命发光特性、显著斯托克斯位移及丰富的激发态行为,在智能传感、生物成像及光电器件等领域具有广阔的应用前景。然而,这类材料涉及复杂的激发态动力学过程,使得其对外界刺激的响应机制研究面临挑战。静水压作为一种精确、干净的物理调控手段,可通过调控分子堆积模式和电子能级结构,为揭示材料构效关系提供独特的研究视角。碳基发光材料因其独特的分子可设计性和结构可调性,能够通过精确控制分子构象与分子间相互作用来实现发光性能的精准调控,已成为光电功能材料领域的研究前沿。然而,这类材料在高压环境下普遍遵循发射红移和荧光猝灭的常规响应行为。开发具有反常压致蓝移增强发光特性的材料体系不仅具有重要的科学价值,还能拓展其在高压传感等领域的应用。值得注意的是,这类反常发光材料极为罕见,尤其是在碳骨架室温磷光材料体系中尚未见报道,这主要源于RTP材料复杂的激发态动力学过程:三重态激子的生成与调控涉及自旋禁阻跃迁和精细的能量传递过程,其高压响应行为受到激发态构型的严格限制,使得实现反常压致发光调控极具挑战。因此,突破RTP材料的高压响应瓶颈,特别是实现反常的压致发光行为调控,已成为当前光电功能材料领域亟待解决的关键科学问题之一。这不仅将深化对有机磷光机理的理解,还将为新型智能发光材料的开发提供重要指导。

吉林大学物理学院高压与超硬材料全国重点实验室刘冰冰、姚明光教授团队长期从事碳材料的高压研究,在新型碳材料的高压制备、结构调控与性能研究方面取得系列进展。该团队基于富勒烯结构单元,成功构筑了多种新型碳同素异形体及反常力学性能材料(Nature 2021, 599, 599; Science 2012, 337, 825; Nat. Mater. 2025, 24, 513),系统揭示了高压下碳材料的结构演化规律与性能调控机制(J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 7584; Phys. Rev. Lett. 2020, 124, 065701; Nat. Commun. 2023, 14, 7860)。在碳基材料的发光特性研究方面,团队提出多种分子工程策略:早期研究发现溶剂分子与富勒烯的相互作用可显著降低分子对称性,实现荧光强度数量级提升(Adv. Mater. 2006, 18, 1883; Carbon 2009, 47, 1181; 2012, 50, 209);近期通过“分子插入”技术,在碳基共晶中实现了罕见的压致荧光蓝移增强效应,创制出具有宽压力响应范围的“亮-暗”态可切换发光体系(Nat. Commun. 2021, 12, 4084;Chem. Sci. 2023, 14, 1479);利用“跨环效应”诱导高压下分子间长程π共轭,成功实现压致荧光增强(Chem. Sci. 2023, 14, 11629)。这些研究表明,通过精准调控分子晶体中近邻相互作用可有效改变电子结构并优化发光性能,为发展新型智能响应发光材料提供了重要理论基础和实践指导。

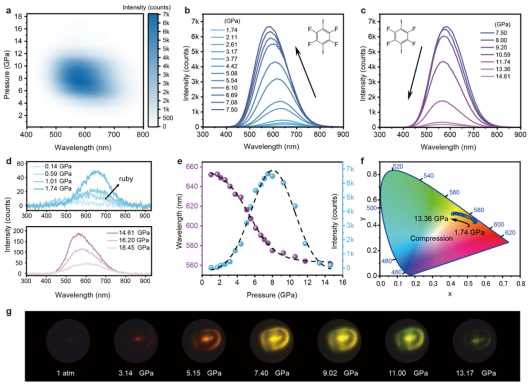

在这项工作中,研究团队选择1,4-DITFB分子晶体作为研究对象,通过高压调控1,4-DITFB分子晶体中的分子间相互作用,成功实现了从无到有、蓝移增强和寿命延长的RTP发射。进一步的原位高压实验和理论计算表明,在压强增加过程中,1,4-DITFB晶体中碘原子的原子轨道可与邻近分子共享,从而从初始的非RTP态切换为RTP发射态。随着压强持续增加,这种碘原子的“轨道共享”状态更加显著,形成一种类团簇式的发光,导致了RTP的持续蓝移且增强。进一步基于共晶策略的对比实验证实,当通过引入其他分子阻碍1,4-DITFB晶体中的“原子轨道共享”作用时,这种反常的蓝移RTP现象随即消失。该发现不仅为刺激响应发光材料的设计开辟了新途径,也为理解有机RTP材料的光物理调控机制提供了重要理论依据。

图:1,4-DITFB分子晶体的压致变色发光特性。

吉林大学物理学院高压与超硬材料全国重点实验室徐同哿博士为本文的第一作者,本文通讯作者为吉林大学物理学院高压与超硬材料全国重点实验室翟春光博士和姚明光教授。该工作得到刘冰冰教授的悉心指导,以及国家自然科学基金项目、国家重点研发计划项目和中国博士后科学基金项目的资助,同时也得到了上海光源同步辐射BL15U1、BL17UM线站和吉林大学物理学院仪器设备共享平台的大力支持。

文章全文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-58864-6