近日,吉林大学物理学院高压与超硬材料全国重点实验室刘冰冰、李全军教授团队联合李全教授、北京大学赵晓续研究员等人在高压超导材料研究领域取得重大突破,成功构筑出一种有序堆垛的非晶层(Ordered-Stacking Amorphous Layer, OSAL)结构,并在该结构中观察到独特的二维(2D)超导电性。相关成果以“Periodic Structure Formed by Atomic-Disordered Lamellar Building Blocks Enables Two-Dimensional Superconductivity in SiP2”为题发表于Journal of the American Chemical Society期刊上。

长期以来,固态材料通常被划分为晶体与非晶两大类型。然而,随着准晶(quasicrystals)、长程有序非晶碳团簇(ordered amorphous carbon clusters, OACC)等新奇结构类型的相继发现,固态材料中“有序-无序”结构的边界不断被拓展。尽管如此,由非晶层作为基本单元构筑的周期排布结构在此前仍未被发现。本研究通过高压调控手段首次成功构建出一种由2D非晶原子层周期堆垛而成的新型固态结构类型。

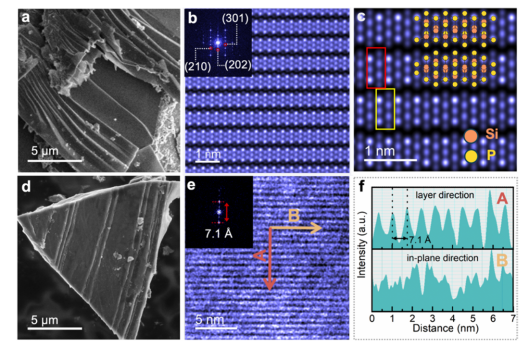

图1. SiP2晶体(a-c)及其卸压样品(d-f)的形貌及原子分辨结构分析。常压截获的OSAL-SiP2展现出层间堆垛方向有序、层内原子排列无序的结构特征,并具有与晶体样品相似的层状形貌。

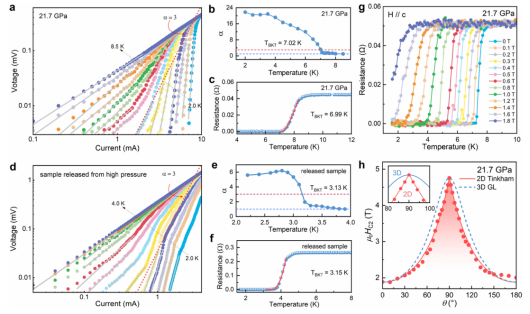

本研究中,研究团队选择具有层内各向异性和层间孤对电子排斥的SiP2作为前驱体,通过高压诱导其晶体层内非晶化,构建出由无序原子层有序堆叠的新型OSAL固态结构,发现该结构具有独特的2D超导电性,并且在常压条件下成功截获了OSAL结构。利用高分辨球差电镜结合冷冻聚焦离子束(cooling FIB)技术,直观表征了OSAL层间堆垛方向有序、层内原子排列无序的原子级精细结构(图1)。结合理论模拟,揭示了结构畸变导致的金属化及层间磷原子的孤对电子维持层状结构稳定性的物理机制。利用高压、磁场下的角分辨电输运测量技术,观测到OSAL-SiP2典型的Berezinskii-Kosterlitz-Thouless转变以及显著的各向异性上临界磁场特征,揭示了OSAL结构体材料独特的2D超导特性(图2)。OSAL-SiP2的发现不仅拓展了人们对固态材料结构多样性的认识,也为探索弱耦合层状体系中的新型量子态、2D超导机制等提供了全新的研究平台。

图2. OSAL SiP2的二维超导电性。高压样品及常压截获样品均呈现典型的Berezinskii-Kosterlitz-Thouless转变及显著的各向异性上临界磁场特征,其角度依赖的上临界磁场拟合结果与二维Tinkham模型一致。

论文第一作者为李晨一博士后,共同第一作者包括宋贤齐博士后、北京大学李宁博士、于林超博士和赵文凯硕士。李全军教授、李全教授、刘冰冰教授、以及北京大学赵晓续研究员为共同通讯作者。参与该工作的还有中国科学院物理研究所汪卫华院士,北京大学材料科学与工程学院王永刚研究员、孟繁琦工程师,上海光源杨科研究员、林鹤副研究员等。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助,同时也得到上海光源同步辐射BL15U1线站、北京同步辐射光源4W2高压线站的大力支持。

全文链接:

https://doi.org/10.1021/jacs.5c14705