近日,吉林大学物理学院高压与超硬材料全国重点实验室邹勃教授团队肖冠军教授等人,借助压强工程点亮了无辐射锡基金属卤化物,并成功地将高品质发光高压相稳定保存在常压环境,这一常压截获的非晶相发光材料同时展现出激发依赖的动态多色发光调控。高压诱导的不可逆非晶化相变,使我们得以借助大腔体压机实现宏量制备,压强卸载后获得的大质量锡基金属卤化物非晶相发光材料,在固态照明、X射线探测、光学逻辑门与防伪等领域呈现出巨大的应用潜力,推进了压强诱导发光从基础研究迈向实际应用。相关成果以“Pressure-Induced Emission Luminogens Enable Optical Logic Gates toward Lighting, Scintillators and Anti-counterfeiting”为题发表在国际权威期刊《Angewandte Chemie International Edition》上。

压强诱导发射发光源(Pressure-induced emission luminogens,PIEgens)为高效发光材料的开发拓展了新思路和新方法。然而,具有优异光电性能的高压相在环境条件下难以稳定,严重限制了实际应用。与此同时,可替代Pb基的环境友好型元素Sn2+易被氧化为Sn4+,同时形成高缺陷密度,导致快速的非辐射弛豫。因此,大多数常见的Sn4+基卤化物的发射效率低,甚至没有发射。如何有效提升锡基卤化物的发光效率在光电子学领域至关重要。鉴于此,肖冠军教授等人提出在锡基卤化物中引入具有高空间位阻指数(Steric effect index,SEI)的芳香环有机分子,并结合高压工程,以期点亮Sn基卤化物的同时,将高品质发光高压相稳定保留到常压环境,从而获得常压下的“有用”材料。

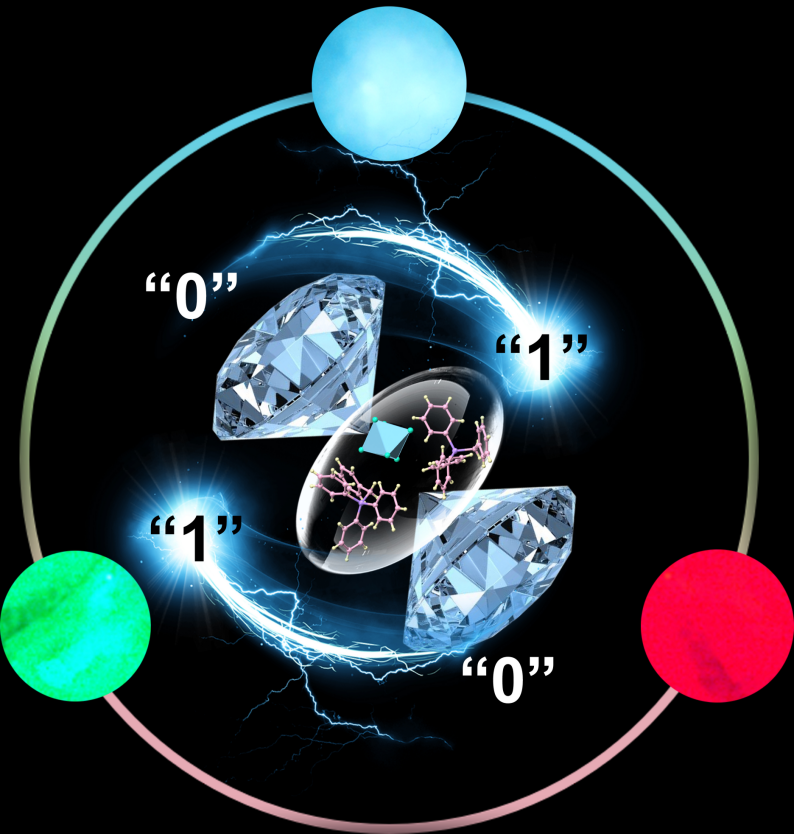

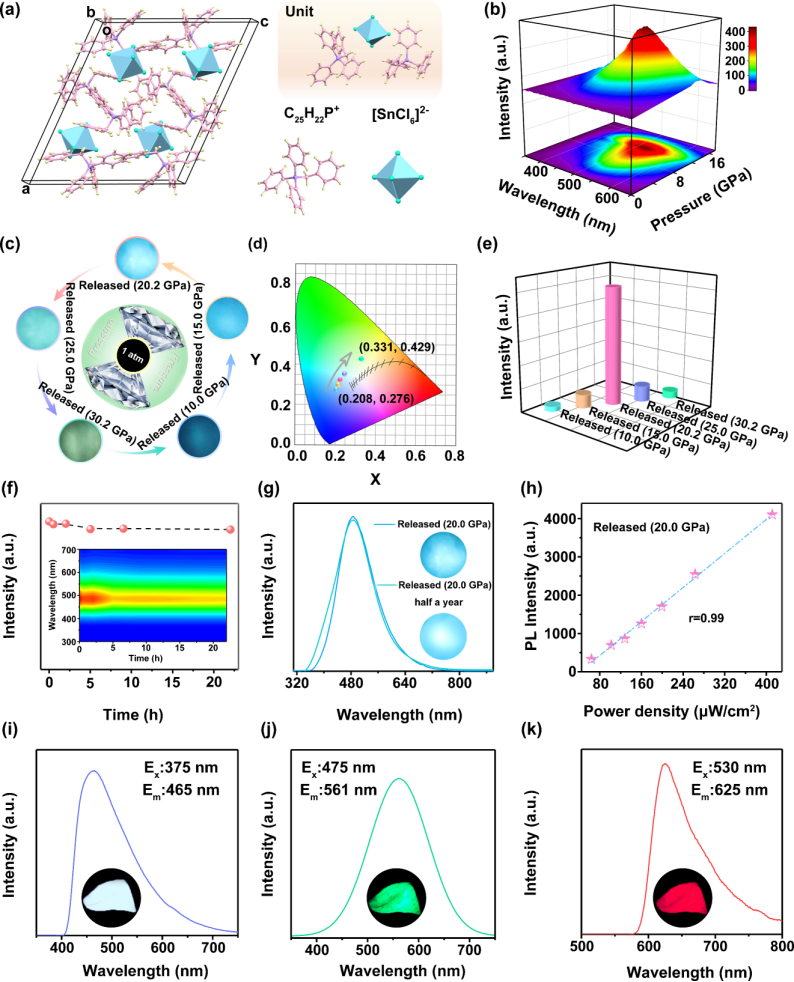

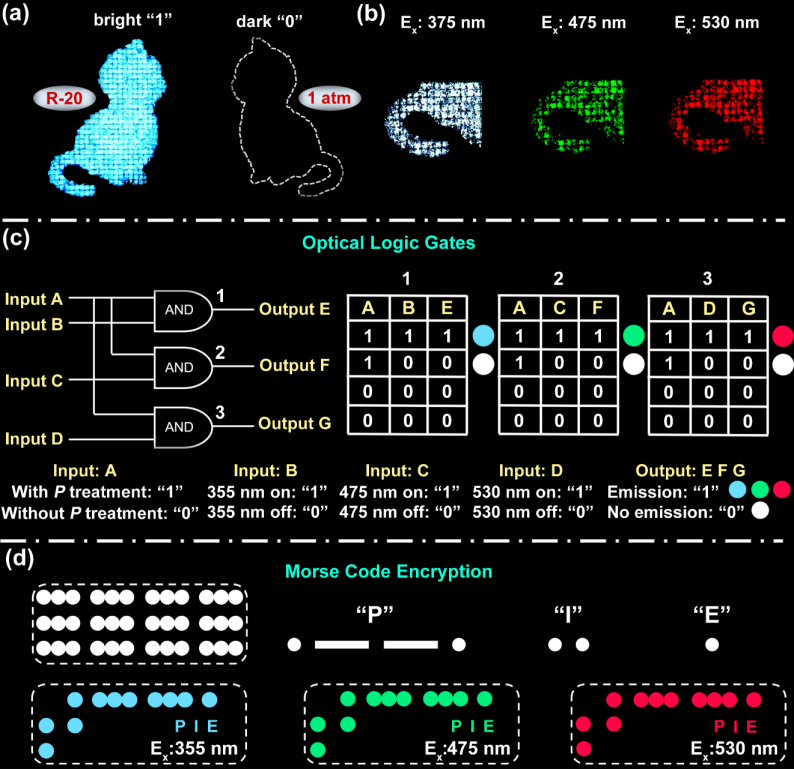

在该工作中,肖冠军教授等人选择无辐射零维锡基有机-无机杂化卤化物(C25H22P)2SnCl6作为研究对象,借助高压工程,成功点亮了(C25H22P)2SnCl6,实现了明亮的荧光发射。经过20.0 GPa高压处理卸压后,(C25H22P)2SnCl6明亮的蓝白光发射可以稳定保存在常压条件,甚至在空气中稳定维持半年之久。这种不可逆的荧光开启行为主要归因于复杂有机分子苄基三苯基氯化磷的引入构筑空间位阻效应和氢键增强,提高高压相变势垒,实现不可逆非晶化相变。通过同步辐射X射线衍射与径向分布函数分析,非晶相发光材料(C25H22P)2SnCl6中,Sn-Cl无机八面体键长、键角畸变增加了近2个数量级,显著的无机结构畸变有效增强了电子-声子耦合,诱导激子自陷并产生自陷态激子发射。Hirshfeld表面计算表明,卸压后,氢键C-HꞏꞏꞏCl键长缩短,氢键数量增加,显著增强了无机八面体[SnCl6]2-与有机阳离子苄基三苯基氯化磷的氢键相互作用,抑制热振动诱导的能量耗散,降低非辐射弛豫过程,最终实现高品质发光高压相的常压截获。与此同时,密度泛函理论表明,非晶相发光材料(C25H22P)2SnCl6的跃迁偶极矩提高了一个数量级。结合高压处理前后发光寿命与量子产率的对比分析可知,卸压后非晶相发光材料(C25H22P)2SnCl6的非辐射跃由起始的近100%显著降低至49.8%,从而产生的明亮发射。值得注意的是,经高压处理后的非晶相发光材料(C25H22P)2SnCl6表现出明显的激发依赖性发射,在355、375、475以及530 nm的激发光下,分别呈现出蓝白光、白光、绿光以及红光。激发谱测试表明该激发依赖性主要源于高压处理后产生的具有不同激发能级的多重自陷态激子发射。

基于高压工程诱导锡基金属卤化物(C25H22P)2SnCl6从“0”到“1”的荧光开启行为以及激发依赖性动态多色调控荧光特性,借助大腔体压机制备宏量样品,进一步探索了PIEgens材料(C25H22P)2SnCl6在pc-LEDs照明、闪烁体、光学逻辑门和防伪等方面的潜在实际应用。高压工程处理后获得的非晶相发光材料(C25H22P)2SnCl6具有50.2%的高发光量子产率、3.74 ns的短发光寿命、247.5 nm的大斯托克斯位移,以及1.9 μGy/s的低X射线剂量率检测极限,满足了理想闪烁体对高光产量、快速响应、无自吸收、强X射线吸收以及化学稳定性的需求。

吉林大学物理学院高压与超硬材料全国重点实验室博士研究生赵文雅为本文的第一作者,本文通讯作者为吉林大学肖冠军教授、刘兆东教授、李顺心准聘副教授以及大连理工大学高峻峰教授,并得到了邹勃教授的悉心指导,同时得到了浙江大学方彦俊教授和吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室董庆锋教授的大力支持。该工作得到了国家重点研发计划重点专项和国家自然科学基金等项目的资助,以及国家重大科技基础设施-综合极端条件实验装置和上海光源同步辐射BL15U1线站的支持。

文章全文链接:

https://doi.org/10.1002/anie.202504913